© Schedl

Alfred Pfoser, Béla Rásky, Hermann Schlösser: „Maskeraden – Eine Kulturgeschichte des Austrofaschismus“

geboren 1952 in Wels. Studium der Germanistik, Geschichte und Publizistik in Salzburg. 1998–2007 Leiter der Büchereien Wien, 2007–2016 Leiter der Druckschriftensamm¬lung und stv. Direktor der Wienbibliothek. Zahlreiche Publikationen zur öster¬reichischen Kultur¬ und Literaturgeschichte. Zuletzt erschienen: „Die erste Stunde Null“ (2018, mit Andreas Weigl) sowie „Otto Wagner – Meine angebete¬te Louise“ (2019, hrsg. mit Andreas Nierhaus) und „Die Zerstörung der Demokratie und der Februar 1934“ (2023, hrsg. mit Bernhard Hachleitner, Katharina Prager und Werner Michael Schwarz).

Über das Buch:

Alfred Pfoser, Béla Rásky, Hermann Schlösser: „Maskeraden – Eine Kulturgeschichte des Austrofaschismus“

Nach der Ausschaltung des österreichischen Parlaments im März 1933 ging es Schlag auf Schlag. In Engelbert Dollfuß‘ Traumgebilde des „autoritären, christlichen Ständestaates“ wurde ein politisch inkonsequenter Schlingerkurs eingeschlagen, der folglich im „Anschluss“ an das nationalsozialistische Deutschland mündete. Doch wie sah das Alltags- und Kulturleben zwischen 1933 und 1938 aus? Inmitten von Prozessionen der katholischen Kirche, Operettenseligkeit sowie Sport- und Technikbegeisterung glänzten die liberale Hochkultur und intellektuelle Mahner. Doch künstlerische Freiräume wurden immer mehr eingeschränkt, Rückzugsgebiete der Zivilgesellschaft eliminiert. Die Kulturgeschichte der Jahre 1933 bis 1938 stellt in einem breiten Panorama dar, wie das scheinbar Widersprüchliche zusammenpasste. (Residenz)

© Alain Barbero

Barbara Rieger – „Eskalationsstufen“

geboren 1982 in Graz, lebt und arbeitet als Autorin und Schreibpädagogin in Wien und im Almtal (OÖ). Gemeinsam mit Alain Barbero Herausgeberin des Foto- & Literaturblogs „cafe.entropy.at“ sowie mehrerer Anthologien. Zuletzt erschien der Roman „Friss oder stirb“ (Kremayr & Scheriau 2020). Für einen Auszug aus „Eskalationsstufen“ erhielt sie den Marianne von Willemer-Frauenliteraturpreis der Stadt Linz.

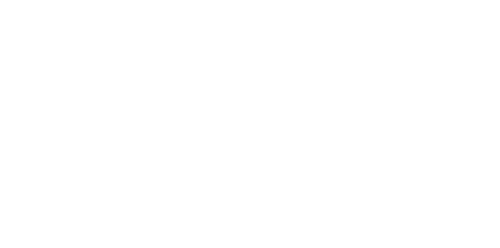

Über das Buch:

Barbara Rieger – „Eskalationsstufen“

Ein atemlos erzählter Roman über die Dynamik einer vereinnahmenden Liebesbeziehung, von der idyllischen Zweisamkeit bis zur lebensbedrohlichen Gewalt – sinnlich und schmerzhaft konsequent.

So, wie die engagierte, talentierte Julia dem exzentrischen Maler Joe begegnet, könnte eine große Liebe beginnen. Von Joes Abgründen lässt Julia sich nicht abschrecken, im Gegenteil. Doch warum malt er nur tote Frauen? Als sie ihm schließlich in seine abgeschiedene Hütte im Wald folgt, kommen sie einander so nahe, dass die Wahrheit nicht mehr zu verbergen ist.

(Kremayr & Scheriau)

© Stefan Joham

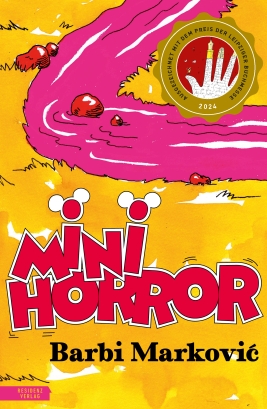

Barbi Marković – Minihorror

geboren 1980 in Belgrad, studierte Germanistik, lebt seit 2006 in Wien. 2009 machte Marković mit dem Thomas-Bernhard-Remix-Roman „Ausgehen“ Furore. 2016 erschien der Roman „Superheldinnen“, für den sie den Literaturpreis Alpha, den Förderpreis des Adelbert-von-Chamisso-Preises sowie 2019 den Priessnitz-Preis erhielt. 2017 las Barbi Marković beim Bachmann-Preis. 2023 erhielt Barbi Marković den Kunstpreis Berlin für Literatur. 2024 erhielt Barbi Marković für „Minihorror“ den Preis der Leipziger Buchmesse und den Carl-Amery-Literaturpreis für ihr literarisches Werk. Zuletzt im Residenz Verlag erschienen: „Die verschissene Zeit“ (2021) und „Minihorror“ (2023).

Über das Buch:

Barbi Marković – „Minihorror“

Barbi Marković erzählt Geschichten von Mini und Miki und ihren Abenteuern im städtischen Alltag. Mini und Miki sind nicht von hier, aber sie bemühen sich, dazuzugehören und alles richtig zu machen. Trotzdem – oder gerade deswegen – werden sie verfolgt von Gefahren und Monstern, von Katastrophen und Schwierigkeiten. Es geht um die großen und kleinen Albträume des Mittelstands, um den Horror des perfekten Familienfrühstücks, um Mobbing am Arbeitsplatz und gescheiterten Urlaub, um den Abgrund, der sich im Alltag öffnet und nicht mehr schließen will. (Residenz)

© PaulT

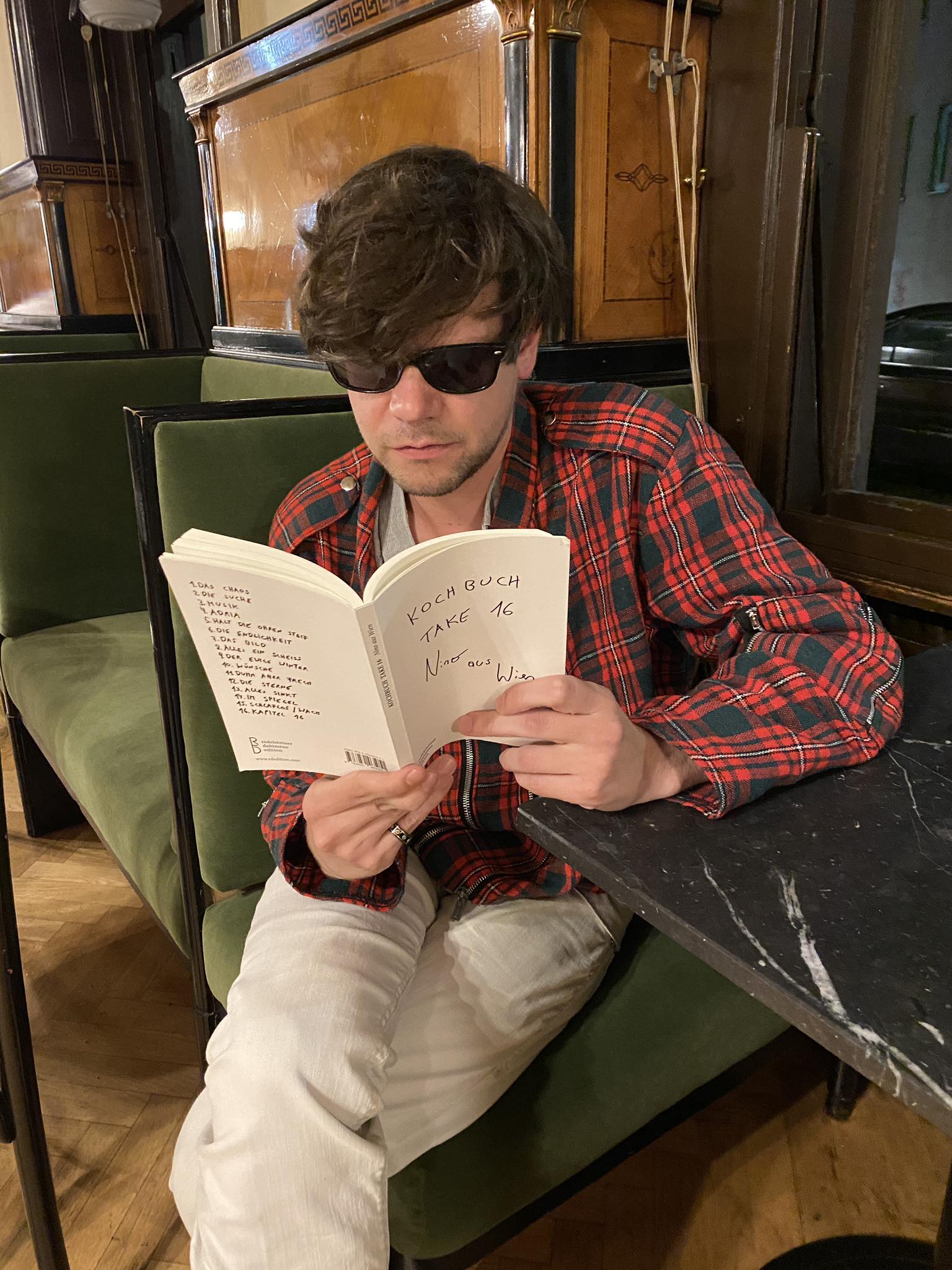

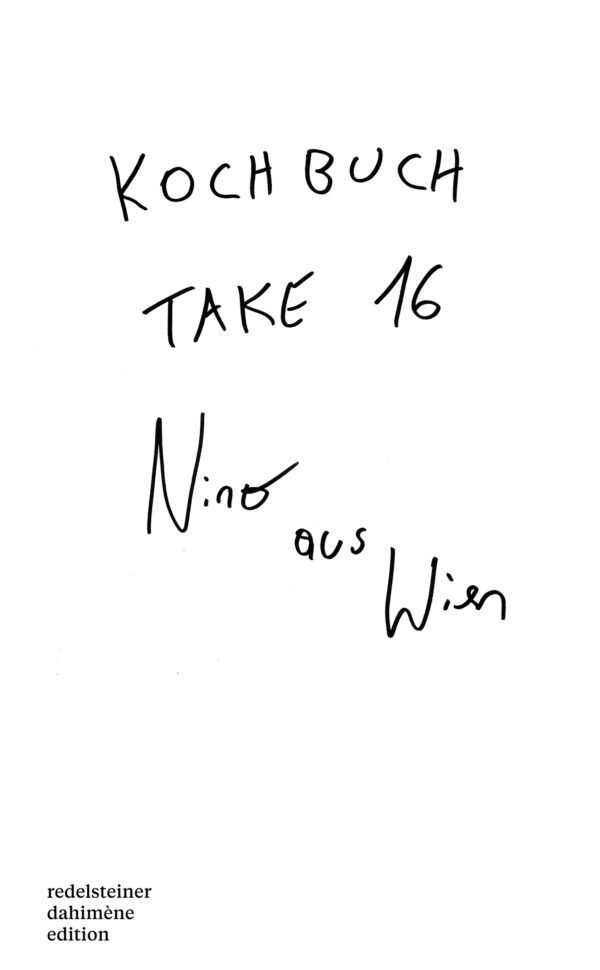

Der Nino aus Wien – Kochbuch Take 16

(geb. 1987 als Nino Mandl) Österreichischer Liedermacher und Literat, prägt die deutschsprachige Musikszene mit seinem ureigenen Sound und seinem „Hirschstettner Soul“. Er spielt quer verteilt im deutschsprachigen Raum, von der Arena Wien bis hin zur Hamburger Elbphilharmonie. Er wurde bereits mehr als sieben mal für den Amadeus Austrian Music Award nominiert und 2016 in der Kategorie „Alternative Pop / Rock“ ausgezeichnet.

Über das Buch:

Der Nino Aus Wien – Kochbuch Take 16

Der vielleicht wichtigste österreichische Singer-Songwriter der letzten 20 Jahre hat also ein Buch geschrieben. Sein erstes Buch. Was für ein Buch? „Kochbuch“ – antwortet Nino.

Nein, natürlich gelogen. Oder halb gelogen. Nino ist ein Poet, und hat einiges erlebt. Kochbuch liest sich daher wie ein surreales, ab und an psychedelisches Journal von allem was ihm in und um (Pop-)Wien sowie der weiteren Welt in den letzten 20 Jahren passiert ist. 1, 2 Rezepte gibt’s wohl auch, vielleicht.

Ein Spaß, ein Film, ein Trip. Take 16.

(redelsteiner dahiméne edition)

© MJK

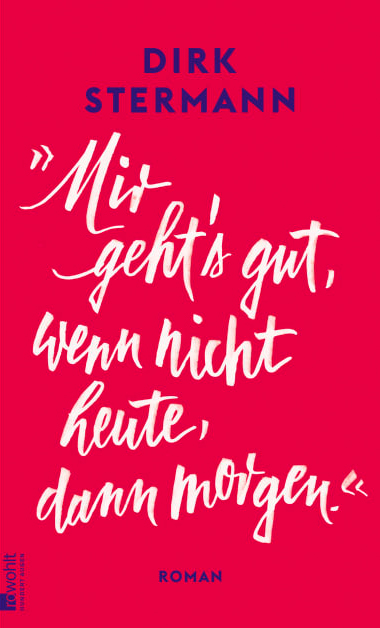

Dirk Stermann – Mir geht’s gut, wenn nicht heute, dann morgen.

geboren 1965 in Duisburg, lebt seit 1987 in Wien. Er zählt zu den populärsten Kabarettisten und Fernsehmoderatoren Österreichs und ist auch in Deutschland durch Fernseh- und Radioshows sowie durch Bühnenauftritte und Kinofilme weit bekannt. 2016 erschien sein Roman Der Junge bekommt das Gute zuletzt, und NDR Kultur urteilte: «Ein lustiger deutscher Medienstar, der als österreichischer Romancier sehr ernst genommen werden sollte.» 2019 folgte Der Hammer und 2022 Maksym.

Über das Buch:

Dirk Stermann – „Mir geht’s gut, wenn nicht heute, dann morgen.“

Erika Freeman: Der Roman eines Jahrhundertlebens

Fast ihr ganzes Leben hat Erika Freeman in New York verbracht, dann sitzt sie eines Abends in der Talkshow von Dirk Stermann, „Willkommen, Österreich“, und verzaubert ihren Gastgeber und die Nation. Im hohen Alter lebt sie wieder in ihrer Heimatstadt Wien, jeden Mittwoch kommt Dirk sie nun besuchen, um sich mit ihr bei Kipferln und Melange über Gott und die Welt zu plaudern, und aus diesem erzählten Jahrhundertleben einen so amüsanten wie bewegenden Roman zu machen.

(Rowohlt)

© g.ankenbrand

Gabriele Kögl – Brief vom Vater

wurde 1960 in Graz geboren. Sie absolvierte ein Lehramtsstudium und die Filmakademie in Wien. Seit 1990 schreibt sie literarische Texte und erhielt zahlreiche internationale Preise. Im Picus Verlag erschien zuletzt 2020 ihr Roman „Gipskind“. „Brief vom Vater“ ist ihr achter Roman.

Über das Buch:

Gabriele Kögl – „Brief vom Vater“

Rosas erster Ehemann, Sigi, ist der Schützenkönig im Ort. Mit ihm hat sie einen Sohn und lebt einfach und zufrieden. Nach ein paar Jahren verlässt sie ihn und heiratet den wohlhabenden Klaus, der stolzer Besitzer einer Drogerie ist. Rosas Sohn vermisst den Vater und läuft vergeblich dessen Liebe hinterher. Sigi beginnt ein neues Leben mit neuer Frau und neuer Familie, verwindet jedoch nicht, dass auch seine zweite Ehe in die Brüche geht, und verübt Selbstmord. Ein neu gebautes Shoppingcenter leitet unterdessen den wirtschaftlichen Niedergang zahlreicher Geschäfte im Ort ein. Rosa und Klaus verlieren alles. Und Rosa muss miterleben, wie auch ihr Sohn sich viele Jahre nach dem Freitod des Vaters das Leben nimmt. (Elster & Salis)

© Christian Schörg

Hannah Oppolzer – Verpasst

geboren 1999, Studium der Germanistik und Komparatistik an der Universität Wien, ab Herbst 2023 Literarisches Schreiben und Lektorieren in Hildesheim. Sie ist Preisträgerin des texte.wien Literaturpreises 2019, des Dombrowski-Stiftungsfonds 2019 und erhielt diverse Arbeitsstipendien. Im Rahmen einer Zusammenarbeit mit der KZ-Gedenkstätte Mauthausen trug sie bei der Gedenkveranstaltung gegen Gewalt und Rassismus 2018 in der Hofburg Wien einen Text in Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus vor.

Über das Buch:

Hannah Oppolzer – „Verpasst“

Zwei Frauen, eine im Schatten der anderen: „Verpasst“ erzählt die Geschichte einer Mutter und ihrer Tochter Emma, die beide Halt im Leben suchen, aber einander keine Stütze sein können. Gefangen in einem Wechselspiel aus Idealismus und gesellschaftlichem Druck erkennen sie nicht, dass man manchmal nur auf den Lauf der Dinge vertrauen sollte. Während die Mutter in ihrem perfektionistischen Bestreben danach, ihr Leben planmäßig zu entwerfen und nichts auszulassen, nicht das Gefühl hat, es wirklich gelebt zu haben, kämpfte Emma von Kindheit an um die Aufmerksamkeit ihrer Mutter und versuchte stets die Leere zu überdecken, die das Fehlen der mütterlichen Zuneigung in ihr hinterlassen hat. Denn was kommt dabei heraus, wenn man zu genaue Vorstellungen vom Leben hat oder mehr auf die Wünsche der anderen als auf seine eigenen hört? (Braumüller)

© Rafaela Pröll

Julia Jost – Wo der spitzeste Zahn der Karawanken in den Himmel hinauf fletscht

geboren 1982 in Kärnten, studierte Philosophie, Bildhauerei und Theaterregie. Sie arbeitete als Regisseurin und Dramaturgin in der freien Szene sowie u. a. am Thalia Theater Hamburg. 2019 wurde sie für einen Auszug aus Wo der spitzeste Zahn der Karawanken … mit dem Kelag-Preis ausgezeichnet. Ihr Theaterstück ROM feiert im April 2024 am Volkstheater Wien Premiere. Julia Jost lebt in Wien und Berlin.

Über das Buch:

Julia Jost – „Wo der spitzeste Zahn der Karawanken in den Himmel hinauf fletscht“

Es ist das Jahr 1994. In einem Kärntner Dorf am Fuß der Karawanken sitzt die Erzählerin unter einem Lkw und beobachtet die Welt und die Menschen knieabwärts. Sie ist elf Jahre alt und spielt Verstecken mit ihrer Freundin Luca aus Bosnien. Zum letzten Mal, denn die Familie zieht um. Der Hof ist zu klein geworden für den Ehrgeiz der Mutter, die ausschließlich eines im Kopf hat – bürgerlich werden! Nach und nach treffen immer mehr Nachbarsleute ein, um beim Umzug zu helfen, und das Kind in seinem Versteck beginnt zu erzählen… (Suhrkamp)

© Amrei-Marie

Julya Rabinovich – Der Geruch von Ruß und Rosen

geboren 1970 in St. Petersburg, lebt seit 1977 in Wien, wo sie auch studierte. Sie ist Schriftstellerin und Kolumnistin und war viele Jahre als Dolmetscherin tätig. Werke u.a.: „Herznovelle“ (2011, nominiert für den Prix du Livre Européen), „Die Erdfresserin“ (2012) und „Krötenliebe“ (2016). Ihr erstes Jugendbuch, „Dazwischen: Ich“ (2016), wurde u. a. mit dem Friedrich-Gerstäcker-Preis, dem Österreichischen Kinder- und Jugendbuchpreis und dem Luchs (Die Zeit & Radio Bremen) ausgezeichnet sowie unter die Besten 7 Bücher für junge Leser (Deutschlandfunk) gewählt. 2019 erschien ihr Jugendbuch „Hinter Glas“, 2022 folgte „Dazwischen: Wir“.

Über das Buch:

Julya Rabinowich – „Der Geruch von Ruß und Rosen“

Der Krieg ist aus und Madina wagt die Reise in ihre alte Heimat, um endlich eine Antwort auf die quälende Frage nach dem Verbleib ihres Vaters zu erhalten. Und um sich von dem Leben zu verabschieden, das sie so fluchtartig hinter sich lassen musste. Die Wunden des Krieges sind noch frisch, Madina begegnet großem Leid und Misstrauen. Und sie muss feststellen, dass nicht jede Suche wie erhofft endet. Die Suche nach ihrem Vater führt Madina letztendlich zu sich selbst. Und sie begreift, dass es an der Zeit ist, die Verantwortung für ihre Familie abzugeben und ihren eigenen Träumen zu folgen. Dies ist eine Geschichte über die Abgründe, in die ein Krieg so viele Familien stürzt, und die Geschichte einer starken jungen Frau, die über sich hinauswächst und sich selbst findet – tiefgründig und kraftvoll. (Hanser)

Michael Schmid – Wiener Plätze

ist Journalist, Fotograf, Buchautor und Marketingfachmann. Seit Jahren gestaltet er wechselnde Ausstellungen und Bücher mit Fokus auf das historische Wien. Seine informativen und anekdotenreichen Kunst- und Kulturführer zu diversen Themen sind gefragte Bestseller.

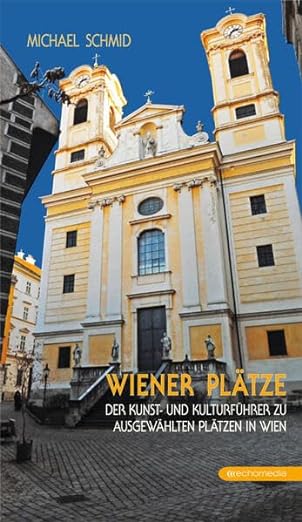

Über das Buch:

Michael Schmid – „Wiener Plätze“

Plätze sind Orte der Begegnung, des Zusammenkommens, oft auch des Verweilens. Wien ist voll schöner Plätze. Manche sind bekannt, sogar berühmt. Andere blühen im Verborgenen. Ganz wesentlich für die Atmosphäre eines Platzes ist seine Architektur, die Häuser, die Brunnen, die Denkmäler. Dieser Kulturführer vermittelt Einblicke in die Geschichte ausgewählter Plätze Wiens. In Wort und Bild werden die Gebäude und Objekte porträtiert, die diese Plätze ausmachen. Die Architektur dieser Orte spannt einen weiten Bogen von Romanik und Gotik über Barock und Klassizismus bis hin zu Jugendstil und Moderne. Das Buch ist der ideale Begleiter für ausgedehnte Kulturspaziergänge dorthin, wo Wien am schönsten ist. (echomedia buchverlag)

Otto Brusatti, © Stefan Burghart

Otto Brusatti & Max Gruber – Für K.

Otto Brusatti

Lebt in Wien. Stationen und Tätigkeiten: Musikwissenschafter, Autor, Ausstellungsmacher von internationalen Großausstellungen («Erotik», «Mozart», «Schubert», «Johann Strauß»); Arbeit an der Musiksammlung der Stadt Wien; Theaterarbeiten in Deutschland und am Burgtheater Wien; Filmemacher für ORF und internationale Sender u. a über Schubert, Strauß, Lanner, Mozart und Freud; Moderator, Sendungsgestalter und Hörspielregisseur für den ORF und die ARD, vor allem für den Radiosender Österreich 1. Autor zahlreicher Sachbücher und Romanen.

Max Gruber, © Stefan Burghart

Max Gruber

Der promovierte Jurist verließ das Bankfach um in Los Angeles Drehbuch, Regie und Schauspiel zu studieren. Seither pflastern Leichen seinen Weg, wie er meint, zumindest in seiner Tätigkeit als Filmautor, meist für Fernsehfilme der Reihe „Tatort“ oder zuletzt „Im Netz der Camorra“, und auch bereits sein Spielfilmdebüt hieß „Das Tor zur Hölle“. Als Lyriker und Frontmann des legendären Ensembles „Des Ano“ wurde er von „DER ZEIT“ zum neuen Hauspoeten des schwarzen Wiener Schule ernannt, der als Bühnenautor allerdings Ausgleich im Komödienfach findet. Zuletzt erschien sein Kinofilm „Er flog voraus | Karl Schwanzer | Architektenpoem“ mit Nicholas Ofczarek in der Rolle des legendären Architekten.

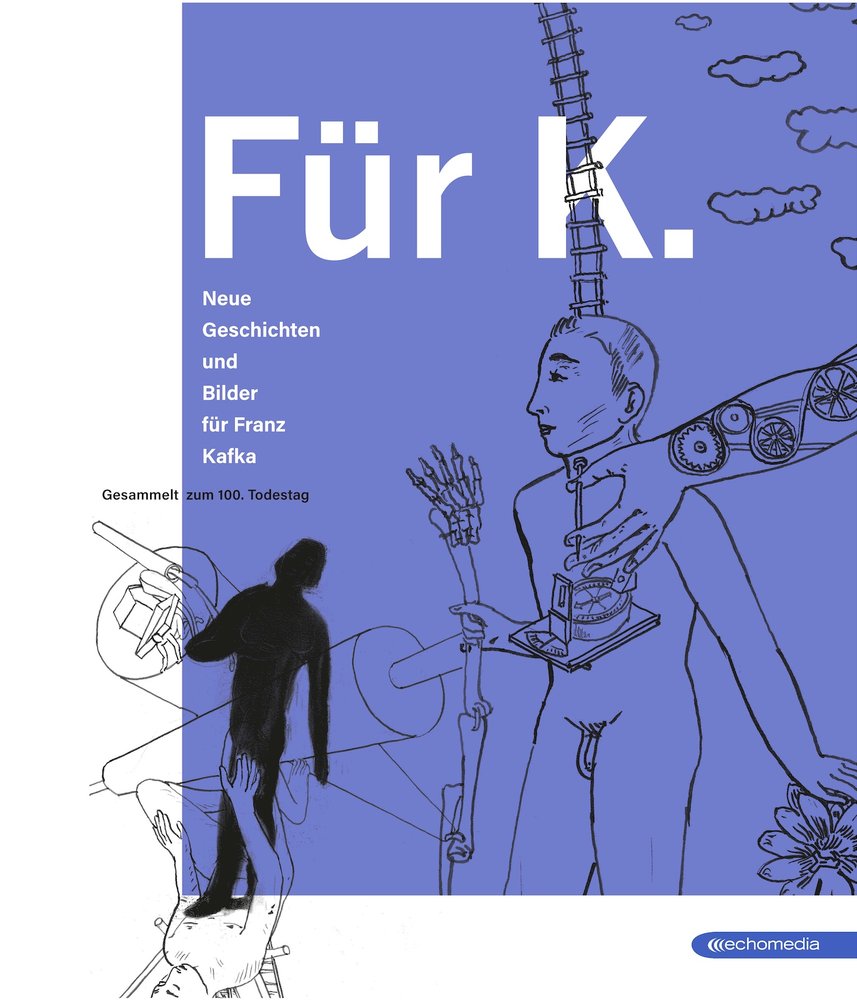

Über das Buch:

Otto Brusatti & Max Gruber – „Für K.“

Mit neuen Kurzgeschichten im Andenken an Franz Kafka von Theodora Bauer, Arno Geiger, Max Gruber, Monika Helfer, Bodo Hell, Paulus Hochgatterer, Franz Hohler, Radek Knapp, Natasha Korsakova, Thomas Macho, Kurt Palm, Rafik Schami, Stefan Slupetzky, Renate Welsh, Anton Zeilinger und Illustrationen von Edgar Tezak

Herausgegeben von Otto Brusatti (echomedia buchverlag)

Franz Josef Czernin

Franz Josef Czernin & Kirstin Breitenfellner – Poesiegalerie.at

Franz Josef Czernin

1952 in Wien geboren, studierte von 1971 bis 1973 in den USA. Seit 1978 hat er zahlreiche Gedichte, Prosa, Theaterstücke, Essays und Aphorismen veröffentlicht. Dafür wurde er u. a. 2013 mit dem H. C. Artmann-Preis der Stadt Wien und 2015 mit dem Ernst-Jandl-Preis ausgezeichnet. Er lebt in Wien und in der Steiermark.

Kirstin Breitenfellner, © Elisabeth Lechner

Kirstin Breitenfellner

wurde am 26.9.1966 in Wien geboren, aufgewachsen in Kufstein/Tirol und seit 1972 in Bensheim an der Bergstraße, Deutschland.

Studium der Germanistik, Philosophie und Russisch an den Universitäten Heidelberg und Wien. Lebt und arbeitet seit 1989 in Wien als Autorin von Romanen, Gedichten, Kinderbüchern und Sachbüchern sowie als Literaturkritikerin, Redakteurin und Yogalehrerin.

Poesiegalerie:

Die Online- und Offline-Plattform für zeitgenössische Dichtkunst in Österreich

In Wien gibt es seit 2018 die poe¬siegalerie (www.poesiegalerie.at). Initiiert von Udo Kawasser will sie ein Podium für die Präsentation der Vielfalt zeitgenössischer Lyrik in Österreich sein und als Forum für Information, Austausch und Ver¬netzung fungieren. Auf der Website wird mehrmals die Woche ein Ge¬dicht vorgestellt, es gibt Rezensio¬nen von Lyrikbänden, Interpretati-onen von Gedichten und Interviews.

Isabella Krainer, © Walburga Krainer

Isabella Krainer & Nikolaus Scheibner – Poesiegalerie.at

Isabella Krainer

Geboren 1974 in Kärnten, schreibt & macht was sie will. Ihre Arbeiten pendeln zwischen Politsprech und Dialektlandschaft. Die Autorin lebt in Neumarkt in der Steiermark. Für die Arbeit an „Heul doch!“ wurde ihr das Große Literaturstipendium des Landes Tirol 2023/24 in der Sparte Lyrik zuerkannt. Heul doch! wurde auch mit einem Finalisierungsstipendium für literarische Projekte des Landes Kärnten bedacht.

Nikolaus Scheibner

Nikolaus Scheibner

Geboren 1976 in Wien, ist ein österreichischer Schriftsteller. Scheibner ist Obmann des Literatur & Kultur Verein Gin Beans Club, Mitherausgeber der Literaturzeitschrift Zeitzoo und der edition zzoo, Lektor & Mitherausgeber mehrerer Anthologien in der edition exil, Betreuer der Gedenkstätte Karajangasse

Poesiegalerie:

Die Online- und Offline-Plattform für zeitgenössische Dichtkunst in Österreich

In Wien gibt es seit 2018 die poe¬siegalerie (www.poesiegalerie.at). Initiiert von Udo Kawasser will sie ein Podium für die Präsentation der Vielfalt zeitgenössischer Lyrik in Österreich sein und als Forum für Information, Austausch und Ver¬netzung fungieren. Auf der Website wird mehrmals die Woche ein Ge¬dicht vorgestellt, es gibt Rezensio¬nen von Lyrikbänden, Interpretati-onen von Gedichten und Interviews.

© Diesner

Reinhard Göweil – Angebot sucht Nachfrage 2.0

Geboren 1960 in Linz und arbeitete als Journalist beidiversen österreichischen Tageszeitungen, zuletzt war er Chefredakteur der „Wiener Zeitung“

Über das Buch:

Reinhard Göweil – „Angebot sucht Nachfrage 2.0“

Der Autor veranschaulicht die Vorteile der Marktwirtschaft, aber auch ihre Auswüchse und erklärt gesellschaftliche Fragestellungen, die alle betreffen. Was sind die Folgen der Digitalisierung am Arbeitsplatz? Wird KI die Wirtschaft umkrempeln? (echomedia buchverlag)

© Burghart

Renate Welsh – Ich ohne Worte

1937 in Wien geboren, in Wien und Bad Aussee aufgewachsen. Studierte Englisch, Spanisch und Staatswissenschaften, arbeitete als freie Übersetzerin und beim British Council in Wien. Autorin diverser Kinder- und Jugendbücher, am bekanntesten: »Das Vamperl«, »Dieda oder Das Fremde Kind«, »Johanna«, und Romane, u. a. »Liebe Schwester« und »Großmutters Schuhe«. Zahlreiche Preise und Auszeichnungen, u. a. Deutscher Jugendliteraturpreis, Österreichischer Staatspreis für Kinder- und Jugendliteratur, Theodor-Kramer-Preis und Preis der Stadt Wien für Literatur.

Über das Buch:

Renate Welsh – „Ich ohne Worte“

Mitten im Italienurlaub erleidet Renate Welsh einen Schlaganfall. Plötzlich ist sie nicht nur auf andere angewiesen, auch ihre Sprache ist verloren und die eigenen Gedanken scheinen mit einem Mal fremd zu sein. Ausgerechnet sie, eine Schriftstellerin, wird ihrer Worte beraubt. Diese zurückzuerhalten ist ein langer, harter und anstrengender Kampf, von dem Renate Welsh behutsam und feinfühlig berichtet. Und wie so oft geht das Erzählte bei ihr über das Einzelschicksal hinaus und zeigt, wie die eigenen körperlichen und psychischen Grenzen überwunden werden können. (Czernin)

© oxyblau

Valerie Fritsch – Zitronen

geboren 1989, arbeitet als freie Autorin und bereist die Welt. Beim Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb 2015 wurde sie mit dem Kelag-Preis und dem Publikumspreis ausgezeichnet. 2020 erhielt sie den Brüder-Grimm-Preis für Literatur. Sie lebt in Graz und Wien.

Über das Buch:

Valerie Fritsch – „Zitronen“

August Drach wächst in einem Haus am Dorfrand auf, das Hölle und Paradies zugleich ist. Der Vater, von sich und dem Leben enttäuscht, misshandelt seinen Sohn, Zärtlichkeit hat er nur für die Hunde übrig. Trost findet August bei seiner Mutter, die ihn liebevoll umsorgt. Doch als der Vater die Familie verlässt, verwandelt sich die Zuwendung der Mutter: Sie mischt August heimlich Medikamente ins Essen, schwächt das Kind, macht es krank; von seiner Pflege verspricht sie sich Aufmerksamkeit und Bewunderung. Erst Jahre später gelingt es August, sich aus den Fängen der Mutter zu befreien, ein unabhängiges Leben zu führen, erste Liebe zu erfahren. Doch wie lernt ein erwachsener Mensch, das Rätsel einer Kindheit zu lösen, in der Grausamkeit und Liebe untrennbar zusammengehören?

(Suhrkamp)

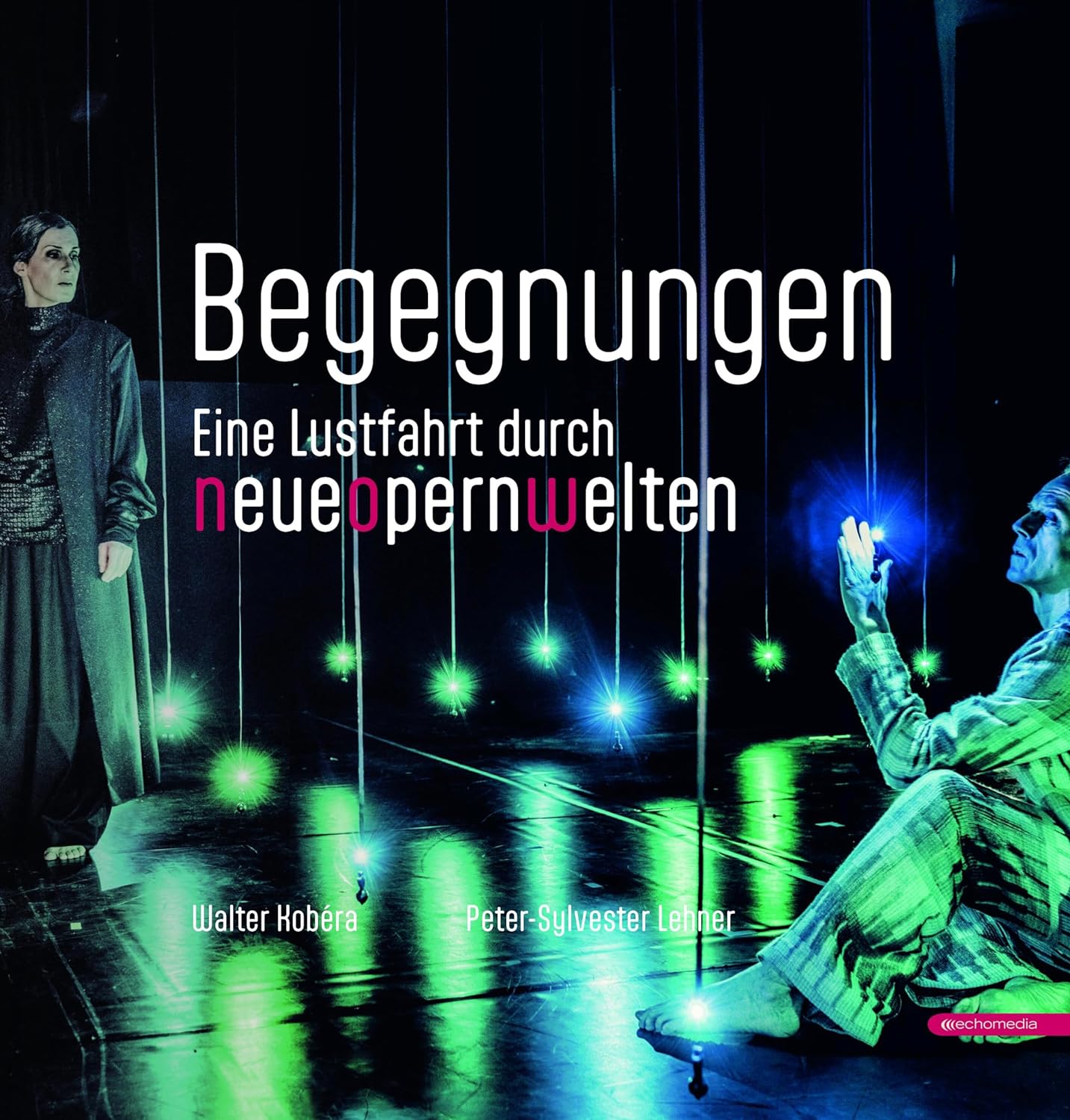

Walter Kobéra – Begegnungen – Eine Lustfahrt durch neue Opernwelten

ist ein österreichischer Dirigent und Intendant. Er ist einer der führenden Dirigenten des zeitgenössischen Musiktheaters in Wien. Durch die zahlreichen erfolgreichen Erst- und Uraufführungen unter seiner Leitung hat er das Wiener Musikleben in den letzten Jahren entscheidend mitgeprägt. 1986 gründete er das Amadeus Ensemble Wien, dessen Repertoire von Barock über die Wiener Klassik bis zur symphonischen Musik und Oper, speziell des 20. und 21. Jahrhunderts, reicht. Seit 1991 ist Walter Kobéra musikalischer Leiter der Neuen Oper Wien, seit 1993 auch deren Intendant.

Über das Buch:

Walter Kobéra & Peter Sylvester Lehner: „Begegnungen – Eine Lustfahrt durch neue Opernwelten“

Mathematisch gesehen sind die ersten 30 Jahre der Neuen Oper Wien die Summe der Begegnungen des Intendanten. Begegnungen, die dazu führten, weiterzumachen, das Ganze in Frage zu stellen, die eigene Eitelkeit zu befriedigen, aber immer Menschen mit Neugierde und Interesse entgegenzutreten.

(echomedia buchverlag)